健康診断・健診センター向けおすすめのシステム開発会社5選|選び方まで解説

更新日 2025年12月10日

医療業界に強いシステム開発会社

診断とヒアリングでお探しします!

健康診断や健診センターの運営では、予約管理・受付・検査機器連携・結果報告・請求処理といった多岐にわたる業務が流れとして存在します。こうした業務を手作業や複数のシステムでばらばらに管理していると、「データの重複」「報告書作成の遅延」「次年度比較が難しい」といった課題が生まれやすくなります。

そこで本記事では、健康診断・健診センターならではの業務要件に即したシステム開発会社の選び方を整理し、その上で実績あるおすすめ会社5社ご紹介します。導入前の比較材料として活用いただき、自社に合った開発パートナーの検討にお役立てください。

目次

健康診断・健診センターがシステム開発を検討するべき5つの背景

健康診断・健診センターでは、予約から結果報告までの業務が多岐にわたり、手作業やExcel管理に依存している施設も少なくありません。受診者数の増加や検査内容の複雑化により、データ連携・業務効率化の課題が顕在化しています。

業務の属人化を防ぎつつ、正確でスピーディーな運用を実現するためにも、システム開発の検討は重要な経営課題となっています。ここからは、健診センターが直面する具体的な5つの背景を見ていきましょう。

予約・受付の手作業多重化とミス発生のリスク

健康診断・健診センターでは、予約や受付業務を紙台帳やExcelで管理しているケースが多く見られます。個人、企業、団体などの予約情報を手入力で処理するため、転記ミスや二重登録が発生しやすい構造になっています。こうした手作業の多重化は、業務負担を増大させるだけでなく、受診者への案内遅延や受付トラブルにもつながりかねません。

例えば、企業健診では複数名の予約変更が一括で入ることもあり、管理担当者がスケジュール調整に多くの時間を割く事例もあります。近年は、Web予約システムやQRコード受付などの導入により、入力の自動化やデータ統合が進んでいますが、既存業務との整合を取るにはカスタマイズ開発が必要です。

こうした背景から、健診業務のシステム化は「人的リソースの節約」と「ヒューマンエラーの削減」に直結する投資といえるでしょう。

検査機器/電子カルテ/帳票ツールとの連携ニーズ

健康診断・健診センターでは、検査機器、電子カルテ(EMR)、帳票出力ツールなど複数のシステムを並行利用している場合が多く、データの二重入力や突合ミスが課題になっています。血液検査の結果を機器から手動で転記してカルテに入力するなど、業務の非効率化が顕著です。

システム連携によって、検査結果データを自動で取り込み、カルテや帳票に即時反映できるようになると、入力作業の手間が大幅に軽減されます。また、健診レポート作成や異常値の自動検出機能を備えることで、所見入力の精度も向上します。

実際、富士フイルムメディカルや日本電子計算(JIP)の健診システムでは、検査機器連携APIを備えたカスタム開発事例もあります。こうしたシームレスなデータ連携は、医師・技師・事務職の全体最適化を促し、業務時間の短縮と品質の安定化を同時に実現します。

多コース、団体受診/巡回健診など健診特有の運用形態

健康診断・健診センターの運営には、個人健診や企業健診、人間ドック、巡回健診など、さまざまな受診形態が含まれます。コースごとに検査内容や料金体系が異なるため、予約・受付・会計管理の複雑化が避けられません。特に団体受診では、受診者リストや健診コース、請求先情報などを正確に紐づける必要があり、システム対応が求められます。

また、巡回健診では現地での検査データ入力や結果反映が発生するため、ネットワーク環境に依存しないモバイル対応も重要です。こうした多様な運用を効率よく支えるには、柔軟に設定変更や拡張ができるシステム設計が不可欠です。業務の属人化を防ぎ、センター全体での統一運用を可能にすることが、システム開発の大きな目的となります。

報告書作成/所見入力/二次検査案内など検査後フォローの負荷

健診業務では、検査��後の報告書作成や所見入力、二次検査案内といったフォロー工程が大きな負担となります。これらの業務を紙や汎用ソフトで行っている場合、入力ミスや作業遅延が発生しやすく、受診者への結果通知に時間を要するケースも多いです。

システム化により、検査結果の自動集計や所見テンプレートの活用が可能になれば、事務作業を大幅に短縮できます。さらに、異常値や再検査対象者の自動抽出、電子報告書の生成などを取り入れることで、処理のスピードと精度を両立することも。

Web上で結果を閲覧できるようにすれば、受診者の利便性も向上します。こうした一連の流れを効率化することで、健診センター全体のサービス品質を底上げできるでしょう。

サービス強化・他機関差別化のためのデジタル化

健診センター間の競争が激しくなる中で、受診者満足度や企業からの信頼を高めるためには、デジタル化を通じたサービス向上が欠かせません。予約、受付、結果閲覧といった受診者との接点をオンライン化することで、利便性の向上ととも��に顧客体験の差別化を図ることができます。

また、健診データを蓄積・分析することで、再受診促進や健康管理サポートなどの新たなサービス展開も可能です。これにより、単なる「健診実施機関」から「健康支援パートナー」への進化が期待できます。デジタル化は業務効率化にとどまらず、健診センターの価値向上と持続的な成長を支える戦略的な取り組みといえるでしょう。

医療業界に強いシステム開発会社

診断とヒアリングでお探しします!

健康診断・健診センター向けシステム開発会社を選ぶ際の3つの重要ポイント

健康診断・健診センターのシステム開発では、単に技術力の高い会社を選べばよいわけではありません。医療業界特有の運用や制度変更に柔軟に対応できるかどうかが、長期的な運用の成否を左右します。

特に、業務プロセスの理解度、システム連携力、保守・運用体制の3点は慎�重に確認しておきたい要素です。ここからは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

健康診断・健診センター業務に精通しているか

健康診断・健診センターの業務は、一般的な医療機関や検査施設とは異なり、予約管理、検査実施、結果報告、請求処理など複数の工程が連動しているのが特徴です。そのため、これらの流れを理解せずにシステムを構築すると、現場の実務と噛み合わず、運用に支障をきたす可能性があります。

開発会社が過去に健診関連のシステムを手掛けた経験を持つか、ヒアリング時に業務フローを正確に把握できているかを確認することが重要です。健診特有の複雑な要件を想定しながら要件定義を行える企業であれば、導入後の使い勝手や現場負担の軽減にも直結します。

また、健診運営に関する専門知識を持つ担当者が在籍しているかどうかも、信頼性を判断するうえでの一つの指標となります。現場理解に基づく開発こそが、長く活用できるシステムの条件といえるでしょう。

機器・外部システム連携や帳票カスタマイズ対応力

健康診断・健診センターのシステムでは、検査機器、電子カルテ、予約管理ツール、帳票出力など、多数の外部システムとのデータ連携が求められます。この連携をスムーズに実現できるかどうかは、開発会社の技術的対応力に大きく左右されます。

例えば、検査機器や既存システムからのデータを自動的に取り込む仕組みを構築できれば、作業効率と精度の両面で大きな改善が見込めます。また、帳票や報告書のフォーマットを施設独自の形式に合わせて柔軟にカスタマイズできるかも、現場の満足度に関わる重要な要素です。

開発会社の提案段階で、連携対象やデータ形式、帳票出力の要件について具体的に確認しておくと安心です。標準仕様に縛られない柔軟な対応力を持つ企業を選ぶことで、将来的な拡張にも対応しやすくなります。

法令改定・制度(特定健診、協会けんぽ)が変化する中での保守や運用体制

健康診断を取り巻く制度は、法令改定や特定健診の実施基準変更などにより、定期的に更新が発生します。こうした変化にシステムを迅速に対応させるには、開発後の保守・運用体制が整っていることが不可欠です。

開発段階で高品質なシステムを構築しても、運用中に法改正やフォーマット変更への対応が遅れれば、現場に混乱が生じる恐れがあります。そのため、リリース後も継続的なアップデートや問い合わせ対応が行えるかどうかを事前に確認しましょう。

また、健診関連の制度動向を把握し、改定時に迅速な修正プランを提示できるサポート体制を持つ会社は、長期的なパートナーとして信頼できます。安定運用を継続するためには、導入後の支援体制を重視する視点が欠かせません。

医療業界に強いシステム開発会社

診断とヒアリングでお探しします!

健康診断・健診センターに強みを持つおすすめのシステム開発会社5選

ここからは、健康診断・健診センターにおすすめのシステム開発会社を厳選してご紹介します。それぞれの強みや特徴を踏まえて、自社にあったシステム開発会社を探してみてください。

1.株式会社テクノア(iD-Heart)

株式会社テクノアは、医療機関向けの健診支援システム「iD-Heart」を提供する企業です。クラウド対応型のこのシステムは、健診の予約・結果報告・請求処理などを一元管理し、業務の効率化と受診者満足度の向上を実現します。1990年代から健診システムの開発を続けており、全国で800以上の導入実績を誇ります。小規模クリニックから中規模病院まで幅広く対応し、健診業務のデジタル化を支援しています。

株式会社テクノア(iD-Heart)の特徴

- 小規模施設向けに特化した設計で、導入や運用のハードルを低減

- 電子カルテや検査システムとの連携により、健診データの活用範囲を拡大

- 開発から販売、導入後のサポートまでを自社一貫で行い、安定したシステム運用を実現

URL | |

所在地 | 岐阜県岐阜市本荘中ノ町八丁目8番地1 |

TEL | 058-273-1445 |

コスト感 | 見積もりによる相談 |

2.株式会社プリズム・メディカル(PrismCheckup)

株式会社プリズム・メディカルは、北海道札幌市に本社を置き、医療現場向けソフトウェアの開発を行う企業です。健診システム「PrismCheckup」をはじめ、医療画像管理システム「PrismPacs」やストレスチェックシステムなど、多様なソリューションを展開しています。特に「PrismCheckup」は受診者情報の登録から結果入力、請求管理までを効率化し、IT導入補助金の対象製品として導入コストを抑えられる点が特徴です。

株式会社プリズム・メディカル(PrismCheckup)の特徴

- 健診業務の自動化と効率化を実現する高機能システムを提供

- タブレット入力やOCRなど、スマートデバイスに対応した先進的な設計を採用

- IT導入補助金の活用により、費用負担を軽減しやすい導入環境を整備

URL | |

所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西16丁目1 テルウェル札幌第2ビル2階 |

TEL | 011-676-9192 |

コスト感 | 見積もりによる相談 |

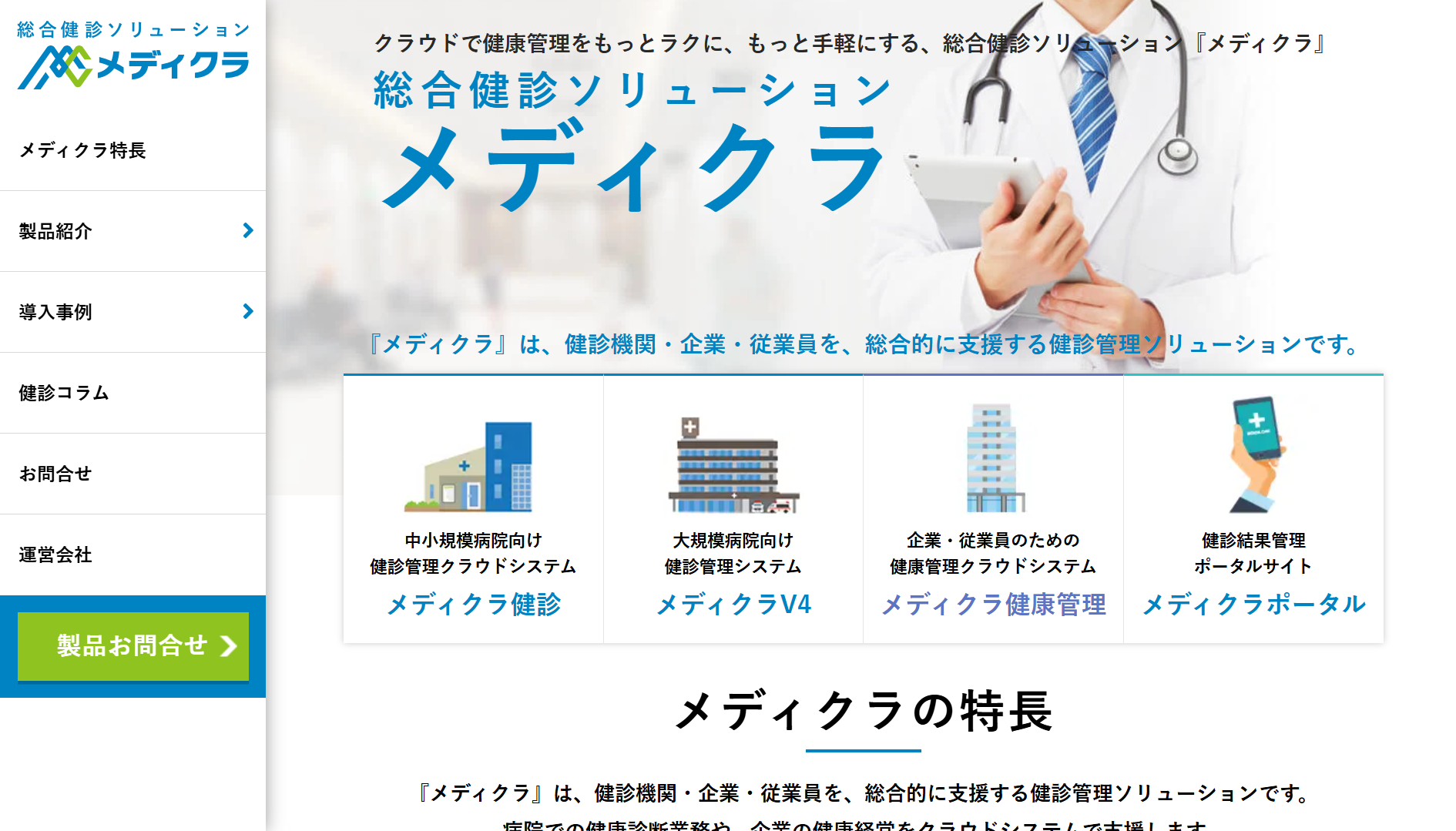

3.株式会社ジャスウィル(メディクラ)

株式会社ジャスウィルが運営するメディクラは、健診機関や企業、従業員を総合的に支援するクラウド型�の健診管理ソリューションを提供しています。中小規模病院向けの「メディクラ健診」や企業向けの「メディクラ健康管理」など、多様なシステムを展開しています。ブラウザベースで動作するため特別なソフトのインストールが不要で、クラウド上で安全にデータを管理できる点が特徴です。和田内科病院や高血圧クリニックかなえなど、医療機関や企業で多数の導入実績を持ちます。

株式会社ジャスウィル(メディクラ)の特徴

- クラウド型システムにより、場所や端末を問わず健診データを安全に管理

- 自動更新機能を備え、常に最新の機能・セキュリティで運用

- 医療機関や企業の業務フローに合わせた柔軟なカスタマイズと連携が可能

URL | |

所在地 | 愛知県名古屋市中区錦一丁目17-26 ラウンドテラス伏見ビル3F |

TEL | 052-229-0337 |

コスト感 | 見積もりによる相談 |

4.株式会社ケー・エス・ディー(健康1番)

株式会社ケー・エス・ディーは、大阪府に本社を置き、健康診断管理システム「健康1番」を提供する企業です。企業健診、人間ドック、特定健診など複数の制度を一元管理し、健診データの処理・出力を効率化します��。電子カルテや医事システムとの連携により、データ入力の重複を防ぎ、スムーズな情報共有を実現。CSVやXML形式でのデータ出力にも対応し、他機関との連携を強化しています。

株式会社ケー・エス・ディー(健康1番)の特徴

- 企業健診や特定健診を含む複数制度を統合し、健診業務を一元管理

- 電子カルテや医事システムとの連携で、業務効率化と入力ミス削減を実現

- 他機関へのデータ出力機能を備え、健診情報の共有と連携体制を強化

URL | |

所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目3番5号(南久宝寺大阪産業ビル8階) |

TEL | 06-6251-1012 |

コスト感 | 見積もりによる相談 |

5.タック株式会社(タック総合健診システム)

タック株式会社は、岐阜県大垣市に本社を構え、健診業務の効率化を支援する「タック総合健診システム」を提供する企業です。全国約1000の健診施設に導入実績を持ち、契約管理から結果入力、月次処理までを一元化。ペーパーレス化や業務の見える化を推進し、医療機関の生産性向上と経営判断の迅速化に貢献しています。施設規模や運用形態に応じた柔軟なカスタマイズにも対応しており、幅広いニーズに応えるシステムを展開しています。

タック株式会社(タック総合健診システム)の特徴

- 契約から月次処理までを一元管理し、業務効率を大幅に改善

- ペーパーレス化・見える化を推進し、経営判断のスピードを向上

- 全国約1000施設への導入実績を持つ高い信頼性と柔軟な提案力

URL | |

所在地 | 岐阜県大垣市小野4丁目35番地12 |

TEL | 0584-75-6501 |

コスト感 | 見積もりによる相談 |

医療業界に強いシステム開発会社

診断とヒアリングでお探しします!

健康診断・健診センターがシステム開発依頼時に注意すべき4つのチェック項目

システム開発を依頼する際には、見積金額やスケジュールだけで判断するのは危険です。健診センター特有の運用要件を踏まえ、コスト構造・導入支援・将来拡張性・運用サポートなど、多面的に確認する必要があります。ここでは、失敗を防ぐために押さえておきたい4つのチェック項目をご紹介します。

初期費用・ランニングコストの明確化(受診者数、機能数、拠点数で変動)

システム開発費用は、受診者数・機能数・拠点数によって大きく変動します。初期費用だけでなく、保守・サーバー利用・ライセンス更新などのランニングコストも含めて総額を把握しておくことが大切です。

費用を抑えようとして機能を削りすぎると、結果的に後から追加開発が必要になるケースもあります。見積段階で、どこまでが基本仕様に含まれ、どの部分がオプション対応となるのかを具体的に確認しておきましょう。また、月額制や従量課金制など料金体系が異なる場合は、自社の運用規模に合った方式を選定することがポイントです。コストの透明性を高めることで、導入後の想定外の出費を防ぐことができます。

導入スケジュール・現場支援(既存業務からシステム移行)

システム導入は、設計・開発・テスト・移行の各フェーズを丁寧に進める必要があります。特に健診�センターでは、稼働時期が繁忙期と重ならないようにスケジュールを調整することが重要です。

既存業務から新システムへ移行する際には、データ変換・動作検証・スタッフ教育など多くのタスクが発生します。開発会社に移行支援体制が整っているか、導入後のフォローアップが受けられるかを確認しましょう。

また、現場のスタッフが実際に操作しやすいよう、トレーニングやマニュアル提供を行ってもらうことも欠かせません。スムーズな立ち上げを実現するには、開発会社との綿密なコミュニケーションが鍵となります。

拡張性・将来対応(特定健診制度改定/IoT機器連携/多言語化など)

健康診断・健診センターを取り巻く環境は常に変化しています。特定健診制度の見直し、新しい検査機器の導入、外国人受診者の増加など、運用要件が年々多様化しています。こうした変化に柔軟に対応できるシステムを構築しておくことが重要です。

拡張性を重視した設計であれば、新機能追加�や他システム連携をスムーズに行うことができます。また、将来的にクラウド化やAI診断支援の導入を検討する際にも、システムの柔軟性が大きな強みになります。開発段階で「将来的にどの範囲まで拡張できるか」「更新時のコストはどの程度か」を明確にしておくことで、長期的に安定した運用を実現できます。

受診者視点でのUX、導入後の運用支援体制(問診Web/結果閲覧)

システム開発では、業務効率だけでなく、受診者にとっての使いやすさ(UX)も重視すべきポイントです。問診票のWeb入力や、結果のオンライン閲覧機能を備えることで、来院時の待ち時間を減らし、利便性を高めることができます。

また、導入後に運用トラブルが発生した際の対応体制も重要です。サポート窓口の対応時間、問い合わせ方法、障害発生時の復旧手順などを事前に確認しておくと安心です。UXと運用支援を両立できる開発会社を選ぶことで、受診者満足度と現場の業務効率を両方高めることができます。利用者の視点に立ったシステム設計こそが、健診センターにおけるデジタル化の成功を左右する要素です。

まとめ|健康診断・健診センターならではの視点を活かしたシステム開発で業務革新を

健康診断・健診センターのシステム開発は、単なる業務効率化ではなく、医療品質と受診者満足度を高めるための基盤整備といえます。予約管理や報告書作成などの自動化はもちろん、機器連携や制度改定対応など、医療現場特有の要件を反映した設計が求められます。

業務の全体像を理解し、将来の拡張にも対応できるシステムを構築することで、安定運用と持続的な改善を両立できます。自施設の課題を明確にし、信頼できる開発パートナーと協働しながら、健康診断・健診センターのデジタル化を推進していきましょう。

医療業界に強いシステム開発会社

診断とヒアリングでお探しします!